過去の記事

動物好きな研究者の夢 -- 40年の研究からペットギツネが誕生

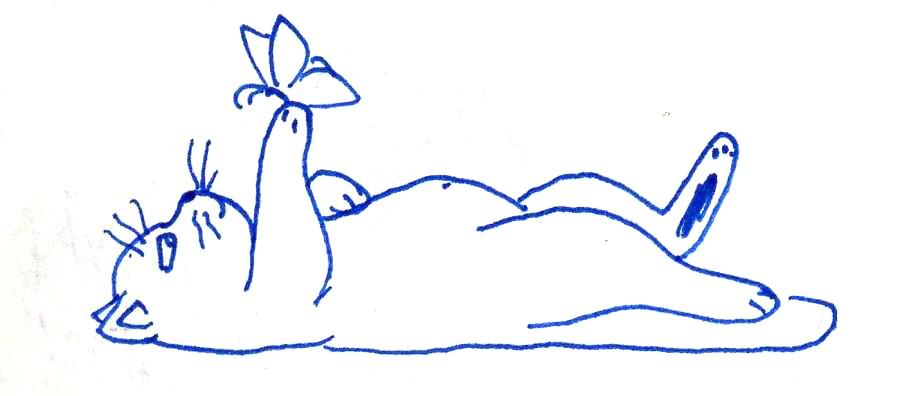

世界最初の学術研究都市として知られるアカデムガラドク。 このアカデムガラドクで研究を続ける動物学者のリュドミラ・ニコラエブナ・トルットさんを紹介しよう。

学術研究都市の誕生

シベリヤの首都ノボシビルスクにある、アカデムガラドク (アカデミータウン)は、40以上のロシア国立研究所が立ち並ぶ学術研究都市である。 アカデムガラドクは、1957年、当時のソ連科学アカデミーのリーダーの一人であったラブレンチエフによって建設された。彼は、 国家建設および人類発展の基礎は科学である、として、科学研究を目的とした都市の建設を説いた。彼に賛同した科学者らが、 自らシベリヤのノボシビルスクに集まり、都市の設計と建設を行った。

1958年、当時、モスクワ大学の神経細胞学の学生だったリュドミラ・ニコラエブナ・トルットは、遺伝学者ベリャーエフのセミナーに参加した。

テーマは、「野生動物が人間に順応し家畜化されたプロセス」を解明すること。トルットは、大学卒業後、ベリャーエフの研究に従事するため、

シベリヤに設立されたばかりの「細胞・遺伝学研究所」に行くことを決意した。もちろん当時、研究所は建物も研究器材もなく、

研究所の建設と研究活動は並行して進められていた。

1958年、当時、モスクワ大学の神経細胞学の学生だったリュドミラ・ニコラエブナ・トルットは、遺伝学者ベリャーエフのセミナーに参加した。

テーマは、「野生動物が人間に順応し家畜化されたプロセス」を解明すること。トルットは、大学卒業後、ベリャーエフの研究に従事するため、

シベリヤに設立されたばかりの「細胞・遺伝学研究所」に行くことを決意した。もちろん当時、研究所は建物も研究器材もなく、

研究所の建設と研究活動は並行して進められていた。

40年以上の研究生活をアカデムガラドクで過ごし、家庭も持ったトルットだが、今でもシベリヤの生活に馴染めない。モスクワを思い、 望郷の念にうち震える、という。なぜモスクワに帰らなかったのか、と問うと「動物が好きで研究がおもしろかったから」と言う。 「転職など一度も考えたことがない」と言うが、そういう時代でもあったのだろう。

しかし、トルットがシベリヤに来て一年後、師のベリャーエフは研究所から追放されてしまった。その当時、ソ連の科学界では、 「遺伝学は学問ではない」という風潮があり、ベリャーエフは迫害されたのだ。幸い、研究所自体の存続は許されて、 トルットは研究を続けることができたが、延べ数千頭のキツネの飼育費用の捻出は常に大きな問題で、研究者が無給で働いたときもあったそうだ。

ベリャーエフと彼女の研究は1959年に始まった。研究の目的は「家畜化プロセスの解明」だが、その手法として、 「遺伝的な」というよりは「ふるまい」による選別を行った。実験個体として、エストニアやアルタイの毛皮用キツネの飼育場から、 30頭の雄ギツネと100頭の雌ギツネが選ばれた。実験では、誕生した子ギツネをテストし、「生まれつき人間に慣れている個体」を選択し交配した。

キツネは一生をカゴの中で過ごし、人間との接触は給餌のときのみ。人間による訓練は一切行わなかった。 「人に馴れる」かどうかのテストは次のように行われた。

●生後1〜6、7カ月 性的成熟前の選別テスト

人間になでられたり、抱かれた状態で、人間の手から餌を取る。テストは毎月、カゴの中と、

他の子ギツネがいる部屋の中という2つの異なった環境下で繰りかえされた。このテストにパスした個体が、生後6、7ケ月、

性的成熟後の選別テストに回された。成熟後のテストで、キツネは次の3つのレベルに分類された。

人間になでられたり、抱かれた状態で、人間の手から餌を取る。テストは毎月、カゴの中と、

他の子ギツネがいる部屋の中という2つの異なった環境下で繰りかえされた。このテストにパスした個体が、生後6、7ケ月、

性的成熟後の選別テストに回された。成熟後のテストで、キツネは次の3つのレベルに分類された。

- 人間から逃げる、触られると噛む(このレベルでも、人間から手渡しで餌をもらうので、野生のキツネよりはよほど馴化しているといえる)

- 人間がなでたり抱き上げたりすることを許すが、自ら感情表現はしない。

- 人間に対して、尻尾を振ったり、くんくん鼻を鳴らしたり、親しみを示す。

●選別交配の6代目から、さらに厳しいテストを追加した。

人間との接触を切望し、人の気を引くためキーキー鳴き、人の臭いをかぎ、なめたがる。

このテストをパスした個体は「エリート」と呼ばれた。エリートクラスのキツネは、実に生後1ケ見頃からこの「人間馴化」の兆候を示した。

- 交配10代目、18%がエリート

- 交配20代目、35%がエリート

- 現在、70〜80%がエリート

このような交配の結果、注目すべき身体的変化も現れた。

- 8〜10代目、特定部分に毛色の変化が現れた。特に顔面に色素の抜けた白色毛の部分が現れた(これは犬や牛、 馬などでも家畜化によって生じたことが知られている)。耳がやわらかく垂れるようになった。

- 15〜20世代以降、尻尾と足が短くなった。頭蓋骨に占める顔の割合が大きくなった。

このような変化は、形質による交配でなく振る舞いによる交配によって現れた。これはメンデルの遺伝法則に従わない。 このような身体的変化は「発達遅延」によって起こると考えられている。「柔らかい耳」は子供の象徴だし、 白色毛はメラニン細胞が未発達で色素が合成されないことを意味する。

ベリャーエフの実験開始から40年、4万7千頭のキツネの実験を通じて、現在、 200頭のユニークなエリートギツネが存在している (1995年には600頭いたが、その後の経済危機のため削減された)。 これらは一風変わった動物だ。従順で教えやすく、人を喜ばせたがり、人に馴れている。彼らの振る舞いは、 まさに犬のようで、外敵から人を守り、きゃんきゃん鳴き、名前を呼ぶと何処にいても犬のように舞い戻り、すまし顔で主人の側に座る。

狼から犬への移行は数世紀を経て実現したが、ここのキツネのペット化は40年で実現した。

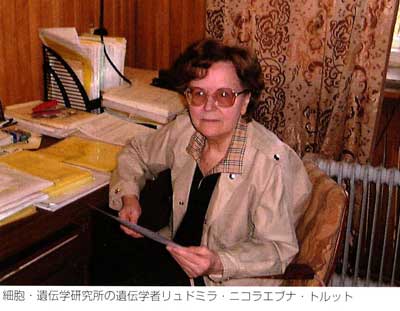

ペットギツネの飼育場を見学

ノボシビルスクでは、5月に入っても底冷えと湿った雪が続き、厳しい冬に消耗した人々の顔を曇らせていた。

「労働と協調」のパレードにはじまる5月の連休(5月1日から10日)が終わる頃、天気も回復し、あっという間に雪が消え春が萌え出した。

そんな春の日の5月12日、私は、キツネの飼育場を見学した。

ノボシビルスクでは、5月に入っても底冷えと湿った雪が続き、厳しい冬に消耗した人々の顔を曇らせていた。

「労働と協調」のパレードにはじまる5月の連休(5月1日から10日)が終わる頃、天気も回復し、あっという間に雪が消え春が萌え出した。

そんな春の日の5月12日、私は、キツネの飼育場を見学した。

あるキツネは、人間を見ると警戒して興奮し、歯をむき、飛びかかり噛みつこうとする。別のキツネは、ケージの隅に、うずくまり、 耳を伏せ、歯を剥き、防御の姿勢だ。

その隣のケージでは、キツネは人間の側に近寄り、ごろごろと従順の姿勢。人に触られるとじっとしている。

更に進むと、だんだん騒がしくなってくる。キツネは人間の姿を見ると、キーキー鳴き、尻尾をふり、カゴの中を興奮して走り回る。 カゴを明けると、逃げるでもなく、人にすりよって身を投げ出してくる。

一番かわいそうなのは、他のキツネが愛撫されているのを見るだけで嫉妬に狂うほど「人間好き」のキツネたち。

人の気を引こうと遠くから哀しい声で訴えている。人と触れ合うと、歓喜にあふれ、恍惚とした表情。

一番かわいそうなのは、他のキツネが愛撫されているのを見るだけで嫉妬に狂うほど「人間好き」のキツネたち。

人の気を引こうと遠くから哀しい声で訴えている。人と触れ合うと、歓喜にあふれ、恍惚とした表情。

40年近い選択交配によって、このような「人間好きな生物」が現れる、ということを目の当たりにすると、 感動とともにぞっとさせられた面もある。ここで得られたキツネは、人間との交流が無いにもかかわらず、 人間に馴れ、人間を求めている。私のような全くの部外者に対しても、愛情いっぱいの表情で接触を求めてくる。 人を愛し、人との接触を喜びとするキツネが誕生したのだ。

動物好きなら、これをペットとして飼いたい、と思うのは自然なことだろう。実際、家庭でペットとして飼えるかどうか、 何度か試みられたそうだ。

ペットギツネは多くの点で犬と似ている。体臭も少なく、トイレや散歩のしつけもOK。更に動作や毛並が美しく表情も豊かである。 しかし、ペットとして最大の難点は"夜行性″昼寝て、夜活動する、ということ。ペットギツネの同居人は、 夜ゆっくり眠らせてもらえないのだそうだ。ペットを室内で飼うロシアの家庭では、この難点は致命的だ。

一方、屋外で紐につないで飼う場合は、犬とほとんど変わりがない。人を見ると喜んで駆け寄ってくる性格は、 アメリカなど敷地内にペットを放し飼いにしているところでなら人気が出るかもしれない。

犬の祖先は狼。狼もキツネも、世界中の民間伝承に登場し、人間になじみの深い動物だが、狼がペット化されて犬になつた一方、 サイズも適当で美しく愛らしい特性をもちながら、キツネが家畜化されなかったのは、 ひとえに「夜行性」という悪癖を直せなかったからだろう。

研究所では「ミンクのペット化」の実験も行われ、人間に馴れたミンクの一群が作られた。生きたミンクを首に巻いて町を歩いたら、 動物愛護団体も黙るだろう。しかし、ミンクの臭いはたまらない。ミンクがペットになれなかった歴史的事情は、この臭いにあるにちがいない。

また、細胞・遺伝学研究所では、ミンクの毛色・模様の選択交配の実験も行われ、現在では、 人間がスケッチした通りの毛色・模様をもつミンクの生産が可能だそうだ。

商業主義に流されず、研究者が生涯かけてひとつの研究に打ち込める、それが、ソ連(ロシア)科学アカデミーの特徴だろう。 ここには膨大な研究成果が埋もれている。世界を変える発見をロシアから「発掘」するために、 今日も世界中の研究者や実業家がアカデムガラドクを訪れている。

EURASIA View 2004 June Vol.31に掲載(2004年6月)